こんにちは。

緊急事態宣言が解除されて少しずつ人の動きが出てきました。

それでもまだまだ油断はできません。

これからも基本的なことはきっちり守っていこうと思っています。

今年のGWはもちろんステイホームの日々でした。

長いお休み、わたし的には普段なかなか時間を取ることができない自分の好きなことを

思う存分家でできると思うとちょっとワクワクしておりました。

観たい映画もたくさん、読みたい本もいっぱい、聴きたい音楽だらけです。

でも子どもたちはそうもいきません。

それでなくても休校中で毎日がGWのような日々なので放っておくと

ゲーム・YouTube・サブスク漬けになってしまいます。

普段であればこんなに長い連休にどこにも行かないなんて言うと暴動を起こしそうですが、

今回ばかりは仕方ありません。何も言わずにおとなしく家で過ごす覚悟をしていた様子なので

一緒に遊べそうなものを揃えてみました。

試してみた感想を簡単にご紹介します。

①マイク

SwitchでカラオケJOYSOUNDをダウンロード。お家でもそれなりに楽しめますよー。

②リングフィット アドベンチャー

ガッキーのCMでおなじみのあれです。

運動不足解消にと思ったのですが、確実に普段の生活よりも運動させられることになります、、。

マンションなのでサイレントモードを選択してたのですがそれでもバテバテです。

③エポック社の野球盤

サッカー盤は以前から持っていたのですがやっぱりこっちもしたいですよね!

子どものときから野球盤大好きでした。でも最近の野球盤ってみなさんご存知ですが?

第一印象は昔と違ってとても大きい気がします。

「3Dコントロールピッチング機能」というのがあって投球をいろいろ変えれたり、

消える魔球なんかもあったり。

他にもいろんな機能が追加されていて盗塁や送りバントもできるようになっていましたー!

しかもオーロラビジョンがついていて、橘高審判のような人が「ストライク!」と

かなりいい声だしてくれます笑

(野球好きじゃない人にはさっぱり意味がわかりませんよね、、)

野球盤もここまで進化したか!って感じで大人でも十分楽しめます。

そしてそして

④ドンジャラ~

子どものためと言いながら、じつはマイク以外は全部わたしがしたかったものです。

その中でもとくにしたかったのがこのドンジャラなのです。

子どもの頃はポンジャン派なんかもいたり。ほんとによく遊んでいました。

でもわたしは断然バンダイ派だったのでドンジャラです。

定番のドラえもん、他にもポケモン、ワンピースなどいろいろあったのですが

探しているといいのを見つけましたので思わずこれにしました!!

『ドンジャラ J-STARS』

ジャンプ45周年を記念して作られたドンジャラで

歴代のジャンプの人気キャラクターがいろいろ集められています。

ドンピシャの時代のなつかしいものから少し前のキャラクターまで、、、

子どものときはジャンプ好きで毎週月曜日を楽しみにしていました。

8歳の子でもルールがわかるかな?と思っていたのですがすぐに覚えていました。

子どもって遊びとなるとすぐに理解できるのが不思議です。

こちらは得点表を見て役を揃えていってるのですが、キャラクターを知らないその年齢でも

すぐに役を覚えて高得点を狙ってきます。

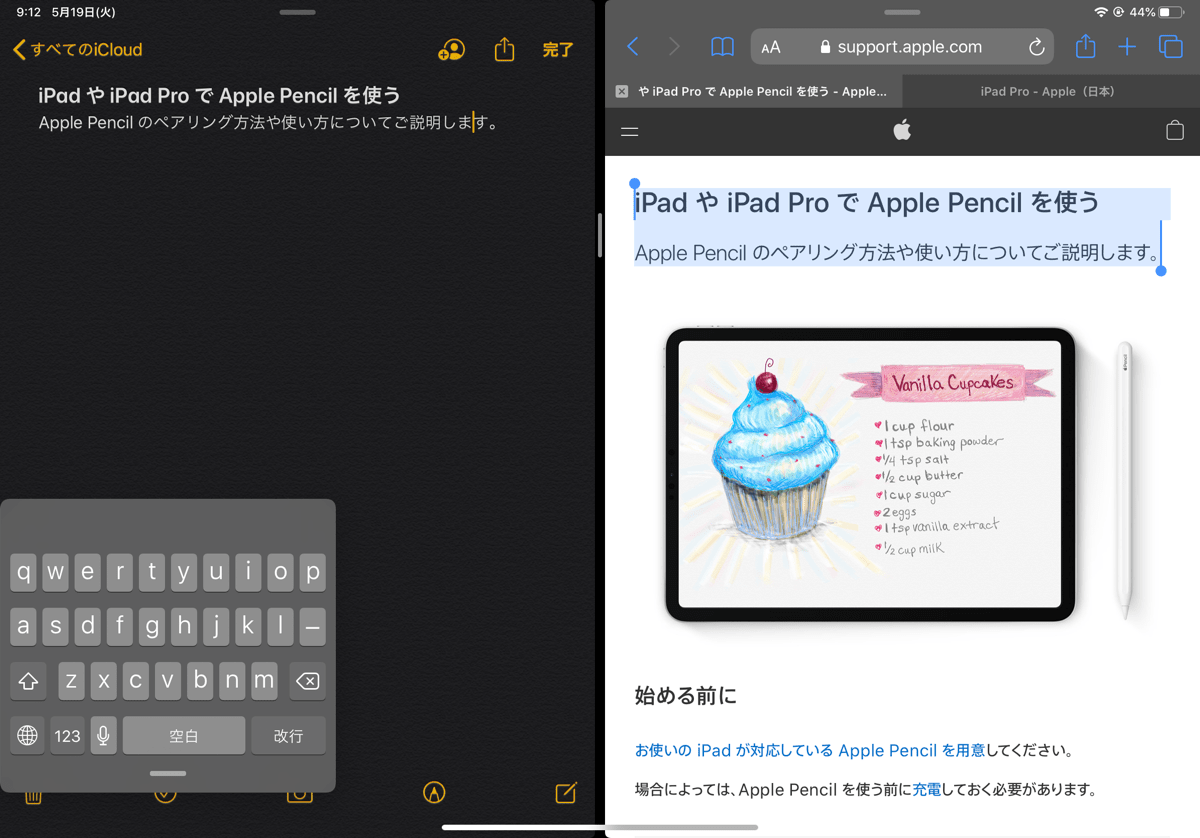

スペシャル役を一部紹介すると、

・黒子のバスケとハイキューの組合せ →『目指せ全国!!』

・ドラゴンボールとDr.スランプの組合せ →『ペンギン村でこんにちは』

・ワンピース、トリコ、ハンター×ハンターの組合せ →『大冒険!!』 などなど。

↑

↑

ちなみにこれは、緋村剣心か両さん待ち。

アラレちゃんで誰かのオールマイティーを奪ってリーチからの一気にドンジャラ狙い。

子どもでも手加減は無しです。

かなり楽しかったようでGWが終わってもドンジャラしよ!と何回も言っています。

毎年GWは部活、帰省、外出と何かとバタバタしておりますが

今回は大人も子どもも世界中が長ーーいお休み。

まだ外が明るいうちからお酒を飲んだり、ゆっくりごはんを食べたり。

こんな風に小さい頃に遊んだゲームをまた我が子としながら過ごす休暇も

それはそれでのんびりといいものでした。

新型コロナウイルスが1日も早く終息することを願っています。

管理部門 西川